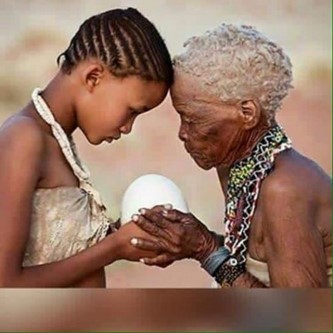

Issu de la culture rwandaise, le mot MAFUBO qui est devenu un nom avec un destin international. Facile à écrire, à lire et à prononcer, MAFUBO veut dire la confidente avec une connotation globale pour désigner : la solidarité entre femmes. MAFUBO c’est une femme qui a beaucoup de compassion envers l’autre, c’est celle qui s’oublie pour soutenir et surtout épargner à l’autre, la honte, l’humiliation et la déchéance.

MAFUBO désigne une amie à qui on se confie sans filet et sans retenue, surtout quand on a besoin d’être soutenue et protégée. Mais il ne faut pas oublier qu’en ces jours, une MAFUBO c’est celle qui rit avec toi, qui pleure avec toi mais aussi celle qui est là pour rehausser la qualité et la joie de tes petits bonheurs quotidiens.

Chaque femme devrait être une Mafubo pour une autre, et chaque femme devrait avoir une Mafubo dans sa vie. L’important, c’est que chaque femme devrait mériter qu’une autre femme l’appelle sa Mafubo, c’est la plus grande qualification pour souligner qu’une femme est fiable, qu’elle mérite toute la confiance, qu’elle est généreuse, disponible et empathique. Ce sont ces femmes qui peuvent tresser une chaîne de solidarité solide et capable de changer le monde. Cette chaine doit débuter autour de nous dans nos familles, nos communautés pour ensuite faire tache d’huile et aller plus loin. C’est ainsi que nous bâtirons une solidarité active et sans frontière, avec les nouvelles technologies de communication, nous n’avons plus d’excuses. Nous pouvons le faire.

La première fois que ma grand-mère m’a raconté l’histoire de l’origine du mot MAFUBO j’avais 6 ans ; je n’y ai rien compris ni rien retenu sauf le nom. Elle avait l’habitude de m’appeler sa Mafubo et je lui répétais que je m’appelais Monique. Elle était déjà très vielle et je croyais qu’elle oubliait mon nom. Elle m’a dit que je pouvais m’appeler Monique chez les blancs (c’est comme ça qu’elle appelait chez-nous parce que nous portions des chaussures ; en 1961 les chaussures n’étaient pas très courantes sur les collines rwandaises) mais que chez-elle je m’appelle Mafubo. Elle prononçait ce mot en me serrant très fort dans ses bras et comme je m’y sentais si bien, j’ai conclu qu’être Mafubo pour ma grand-mère c’était super bon. Ça a duré jusqu’à sa mort, j’avais 13 ans.

À 12 ans, en 1967, je suis allée dire au revoir à ma grand-mère parce que je devais entrer à l’école secondaire sous le régime d’internat, elle n’était pas contente que je doive quitter ma famille pour aller vivre avec des étrangers. C’est ce soir là qu’elle m’a donné une leçon de l’hygiène intime expliquée avec douceur et détails, je lui dois beaucoup à ma grand-mère. De fil en aiguille, elle m’a alors expliqué ce qu’est « gufuba », verbe qui a donné le nom Mafubo. Elle me racontait qu’à l’époque où elle était un peu plus vieille que moi mais pas de beaucoup, on lui parlait déjà de la marier à mon grand-père (vers fin 1880)..

Le crépuscule dans les montagnes de Nkomero où habitaient mes grands parents m’ont toujours impressionnées et je pense que c’est de nos causeries en regardant le coucher du soleil au-dessus des montagnes que me vient mes capacités de conteuse et mes plus beaux souvenirs d’enfance.

Alors en me montrant les montagnes loin de nous, au-delà de la rivière rouge (Hakurya y’amazi atukura ça sonne mieux en langue d’origine), elle me dit qu’il y avait deux femmes un peu spéciales. Pendant que de tout temps les belles-sœurs ont été des ennemies farouches ces deux-là étaient des amies inséparables et elles étaient devenues une légende. Elles ont vécu comme ça jusqu’au grand âge où chacune voulait mourir avant l’autre parce qu’elle ne saurait quoi faire de la vie sans son amie. Inévitablement l’une d’elle épuisée arrive à sa fin et l’autre la veille pour que ça soit elle qui l’accompagne en douceur en lui chantant des berceuses. À cette époque, la plupart des hommes avaient commencé à porter les habits en tissus de coton que les arabes vendaient dans le pays. Auparavant les pauvres portaient des pagnes en écorce du ficus, et les plus riches portaient des morceaux de peaux de vaches bien travaillées par des tanneurs (abakannyi) et assouplies par une longue procédure que certaines femmes maitrisaient. On marchait des jours pour aller chercher leurs services.

À cette époque, chaque personne, homme ou femme, a toujours possédé une seule tenue vestimentaire qu’elle jetait lorsqu’elle était usée pour mettre immédiatement la nouvelle acquisition. Même rituel quand ils commenceront à porter les pagnes en coton vendus par les arabes. Que ça soit les écorces de ficus travaillées, les peaux de vaches finement tannées et assouplies ou les pagnes en coton, ça se portait de la même façon : Un autour de la taille un autre noués à l’épaules au cas il ferait froid. Ce fait de n’avoir qu’une même tenue faisait qu’ils en prenaient bien soin.