En 1988 Monique Mujawamariya et son amie Josepha Kanzayire qui à l’époque était directrice de l’INADES, ont voulu créer une association Mafubo au Rwanda. Amie proche, et les circonstances de la vie ont fait qu’elles se retrouvent souvent pour parler de tout et de rien. Le bureau de Josepha se trouvait au terminus des taxis mini-bus que Monique utiliser pour rentrer chez elle à Remera. C’était une escale incontournable avant de rentrer chez elle, il suffisait d’apercevoir la voiture de Josepha devant son bureau et les 2 femmes parler de la vie et du social ce qui les rapprocher beaucoup.

Un jour revenant du tribunal de première instance où elle plaidait pour la séparation avec son mari de l’époque qui était violant, Monique raconte à Josepha, les drames qui se jouaient dans ce tribunal qui statuait sur les divorces. Les hommes arrivaient en général accompagnés, ils riraient, ils étaient réconfortés par ceux qui les accompagner.

Les femmes arrivaient, les regards hagards, extenuées mais surtout honteuses et personne ne les accompagnait. Divorcer était pire qu’être fille-mère. Il y avait la religion catholique qui était majoritaire et qui excommuniait les divorcés, il y avait les mères scandalisées qui disaient à leur fille qu’à la place de divorce il vaut mieux être tuée dans sa maison, alors celles qui osaient franchir ce pas étaient considérées comme des traitres des lâches, des moins que rien.

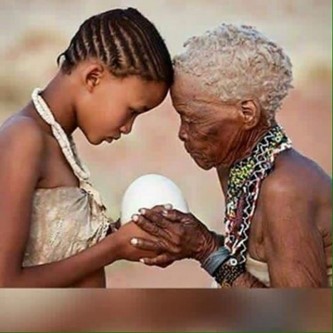

Un jour vint une jeune femme avec 2 enfants en bas âge et une femme de petite taille très âgée qui retenait le plus grand des enfants qui voulait rejoindre les juges à la tribune; c’était une grand-mère qui accompagnait sa petite fille sur ce calvaire. La scène était loufoque et dramatique en même temps, la femme âgée elle-même très fatiguée et la fougue d’un enfant de 4 ans avec ses énergies il fallait faire quelque chose; une femme qui n’avait pas d’enfant s’est levé pour donner un coup de main, et quel soulagement dans le regard de la grand-mère!

À partir de ce jour l’idée de faire une association Mafubo dédiée à faire le social devant le tribunal et accompagner des femmes terrorisées est née.Début 1989 il y eut des gestes posés dans ce sens mais l’initiative n’était pas appréciée.Il fallait une nouvelle stratégie et beaucoup de consultations juridiques..

Amies confidentes Josepha et Monique se raconter leurs souvenir, ainsi Josepha connaissait l’histoire de Mafubo racontée par la grand-mère de Nyaruguru à sa petite fille de la ville Monique.

Mafubo ne naitra pas en ce moment le pays s’est engouffré dans une période trouble et au lieu de créer Mafubo Monique créa ADL pour la défense des droits et libertés. L’idée Mafubo n’est pas morte, elle a été juste mise en veilleuse et Josepha a créé une association Mafubo au Burundi en 2010.

De son côté, Monique a créé des associations Mafubo dans beaucoup de pays sur les 5 continents, mais comme on le dit si bien, nul n’est prophète dans son pays. Ça lui prendra plus de 10 ans pour implanter une Mafubo agréée par l’administration rwandaise dans son Rwanda natal où est née le concept. Visitez le site de la fédération pour connaître les pays où Mafubo est implantée : www.mafubo.org.

Mais fin des fins, elle a été implantée, bien organisée pour faire rêver les jeunes femmes qui vivent dans la précarité à Mbazi. De 76 femmes que Mafubo Rwanda encadre il y a 3 ans, il y a plus de 300 jeunes femmes présentement qui se fient à Mafubo Rwanda pour améliorer leurs conditions de vie. Le choix de Mbazi comme base de notre engagement auprès des filles-mères de Mbazi a été consolidé par l’adhésion massive des femmes leaders du district de Huye. Toutes les femmes de valeur de ce coin du sud du Rwanda sont des élues ou des membres de Mafubo. Elles sont agissantes, disponibles, réellement engagées, et cela réchauffe le cœur. Au fait, rien ne sert de courir, tout arrive en temps et lieux. Notre conseil d’administration a choisi consciemment de travailler dans un seul secteur pour impacter la communauté et faciliter le rayonnement de nos bénéficiaires, les amener aisément elles-mêmes à répandre ce qu’elles ont appris. Mafubo à Mbazi a trouvé sa place et sa renommée n’est plus à bâtir, elle est solidement implantée.

Tous les élues de Mafubo Rwanda de gauche à droite:

Issu de la culture rwandaise, le mot Mafubo qui est devenu un nom avec un destin international; facile à écrire, à lire et à prononcer, Mafubo veut dire la confidente avec une connotation globale pour désigner la solidarité entre femmes. Mafubo c’est une femme qui a beaucoup de compassion envers l’autre, c’est celle qui s’oublie pour soutenir et surtout épargner à l’autre, la honte, l’humiliation et la déchéance. Mafubo désigne une amie à qui on se confie sans filet et sans retenue, surtout quand on a besoin d’être soutenue et protégée. Mais il ne faut pas oublier qu’en ces jours, une Mafubo c’est celle qui rit avec toi, qui pleure avec toi mais aussi qui est là pour rehausser la qualité et la joie de tes fêtes de tes petits bonheurs quotidiens.

Chaque femme devrait être une Mafubo pour une autre, et chaque femme devrait avoir une Mafubo dans sa vie. Mais l’important, c’est que chaque femme devrait mériter qu’une autre femme l’appelle sa Mafubo c’est la plus grande qualification pour souligner qu’une femme mérite toute la confiance de fiabilité et qu’elle est généreuse, disponible et empathique. Ce sont ces femmes qui peuvent tresser une chaîne de solidarité solide et capable de changer le monde. Cette chaine doit débuter autour de nous dans nos familles, nos communautés pour ensuite faire tache d’huile et aller plus loin. C’est ainsi que nous bâtirons une solidarité active et sans frontières, avec les nouvelles technologies de communication, nous n’avons plus d’excuses. Nous pouvons le faire.

La première fois que ma grand-mère m’a raconté l’histoire de l’origine du mot MAFUBO j’avais 6 ans et je n’ai rien compris ni rien retenu sauf le nom. Elle avait l’habitude de m’appeler sa Mafubo et je lui répétais que je m’appelais Monique. Elle était déjà très vielle et je croyais qu’elle oubliait mon nom. Elle m’a dit que je pouvais m’appeler Monique chez les blancs (c’est comme ça qu’elle m’appelait chez-nous parce que nous portions des chaussures en 1961 et les chaussures n’étaient pas très courantes sur les collines rwandaises) mais que chez-elle je m’appelle Mafubo et elle prononçait ce mot en me serrant très fort dans ses bras et comme je m’y sentais si bien j’ai conclu qu’être Mafubo pour ma grand-mère c’était super bon. Ça a duré jusqu’à sa mort quand j’avais 13 ans.

À 12 ans je suis allée dire au revoir à ma grand-mère parce que je devais entrer à l’école secondaire sous le régime d’internat, elle n’était pas contente que je doive quitter ma famille pour aller vivre avec des étrangers.

C’est ce soir qu’elle m’a donné une leçon de l’hygiène intime expliquée avec douceur et détails, je lui dois beaucoup à ma grand-mère. De fil en aiguille elle m’a alors expliqué ce que c’est gufuba ce qui est le verbe qui a donné le nom Mafubo. C’était vers 1967 et elle me disait qu’elle était déjà plus vielle que moi à l’époque mais pas beaucoup disait-elle ; mais on lui parlait déjà de la marier à mon grand-père alors je me dis que c’était vers fin 1880. Le crépuscule dans les montagnes de Nkomero où habitaient mes grands parents m’ont toujours impressionnées et je pense que c’est de nos causeries en regardant le coucher du soleil au-dessus des montagnes que me vient mes capacités de conteuse et mes plus beaux souvenirs d’enfance.

Alors en me montrant les montagnes loin de nous, au-delà de la rivière rouge (Hakurya y’amazi atukura ça sonne mieux en langue d’origine) elle me dit qu’il y avait deux femmes un peu spéciales. Pendant que de tout temps les belles sœurs ont été des ennemies farouches ces deux-là étaient des amies inséparables et elles étaient devenues une légende. Elles ont vécu comme ça jusqu’au grand âge où chacune voulait mourir avant l’autre parce qu’elle ne saurait quoi faire de la vie sans son amie. Inévitablement l’une d’elle épuisée arrive à sa fin et l’autre la veille pour que ça soit elle qui l’accompagne en douceur en lui chantant des berceuses.

À cet époque-là la plupart des hommes avaient commencé à porter les habits en tissus coton que les arabes vendaient dans le pays, avant les pauvres portaient des pagnes en écorce du ficus, et les plus riches portaient des morceaux de peaux de vaches bien travaillées par des tanneurs (abakannyi) et assouplies par une longue procédure que certaines femmes maitrisaient. On marchait des jours pour aller chercher leurs services.

Chaque personne homme ou femme ont longtemps posséder une seule tenue qu’ils jetteront quand elle est usée pour mettre immédiatement la nouvelle acquisition. Ça sera la même chose quand ils commenceront à porter les pagnes en coton vendus par les arabes.

Que ça soit les écorces de ficus travaillées, les peaux de vaches finement tannées et assouplies ou les pagnes en coton, ça se portait de la même façon: Un autour de la taille un autre noués à l’épaules au cas il ferait froid.

Ce fait de n’avoir qu’une même tenue faisait qu’ils en prenaient bien soin.

Ma grand-mère m’a raconté qu’en ces temps-là les gens refusaient d’enterrer les femmes le jour, parce que le corps féminin perd beaucoup de liquide qui ne sent pas bon après leur mort et ça sentait encore plus mauvais de jour en jour. À l’époque on enroulait les corps dans une natte pas étanche, et on le transportait sur une civière en lianes qui ne l’était pas non plus.

Le liquide qui sortait du corps éclaboussait les porteurs à cause du balancement provoqué par la cadence des pas ou le vent et cette odeur ne quittait jamais leurs vêtements. Les porteurs dégageaient une odeur forte et désagréable, on disait qu’ils sentaient la mort pendant longtemps. Ils devenaient la risée du village, ils n’étaient plus invités à boire la bière de banane ou de sorgho avec les autres et quand ils s’invitaient, personne ne venait.

Cela a fait que personne ne voulait plus porter le corps d’une femme, si ce n’est que les membres de la famille qui en payaient le prix d’exclusion pendant longtemps en plus de la douleur de la perte d’un être cher.

Un jour, un homme qui n’avait pas de famille a perdu sa femme et il lui fallait convaincre les voisins de l’aider et il a trouvé une idée. Il a proposé d’enterrer sa femme la nuit et il conseilla aux porteurs de laisser leurs habits à la maison et se couvriraient des feuilles des bananeraie pendant le trajet et le rituel de l’enterrement après cela l’enterrement des femmes la nuit est devenue la norme.

Ça a fait un début qui sera tristement une tradition; les femmes seront désormais enterrées la nuit comme des chiens, parce que pour enterrer les chiens on attendait la nuit pour les jeter où on pouvait.

Quand l’une de belles-sœurs sent que sa fin approche, elle confie à sa confidente que la mort ne lui fait pas peur parce qu’elle a eu une belle vie et qu’elle a bien fait ses devoirs, de fille, d’épouse, de mère et d’amie et qu’elle part heureuse de la laisser derrière parce qu’elle mettra de l’ordre derrière elle. Mais elle dit à son amie avec une profonde tristesse que son seul regret c’est qu’elle sera enterrée la nuit comme un chien. C’était la hantise de toutes les femmes d’un certain âge. La nature et l’ignorance avaient offert une raison pour justifier ce traitement dégradant que subissaient les femmes.

La belle-sœur qui était en santé a dit à son amie qu’elle devrait partir en paix et qu’au nom de leur amitié elle ferait l’impossible pour qu’elle soit enterrée au grand jour. Confiante, la mourante s’est apaisée et elle n’a pas mis beaucoup de temps avant de fermer les yeux et de mourir. Ce sont toujours les besoins qui motivent les inventions alors il fallait que la belle sœur qui reste trouve les moyens de tenir sa promesse pour que sa belle sœur soit enterrée pendant le jour.

Elle s’est précipitée dehors avant de dire à son frère que sa femme était morte, elle est allée dans le marais près de chez-elle et elle cueillie une belle feuille de nénuphar qu’elle a ramené là où était le corps de son amie.

Elle l’a roulé en forme d’entonnoir et elle l’a tenue fermée au bout et elle a introduit la feuille à l’intérieur de son amie, en ouvrant sa main la feuille s’est déployée en bloquant le passage des écoulements. Elle a doucement sortie sa main et plus rien n’a coulé; son amie pouvait être enterrée pendant le jour.

Quand elle l’a dit à son frère il ne voulait pas la croire, il a fait appel à un vieux septique du village pour qu’il confirme aux autres habitants que la défunte a été vérifiée et ne coulait pas. Il l’a fait déposer dehors à plusieurs endroits dans des positions différentes, rien n’a coulé et on a pu l’enterrer pendant le jour. Ça a fait l’événement pendant longtemps, tout le monde se demandait comment elle a fait; mais elle a gardé le secret. Elle disait seulement « na mufubye » difficile à traduire mais on peut le comprendre comme « je l’ai emballée avec tendresse » Ce verbe n’existait pas dans la langue rwandaise c’est pour cela que personne ne comprenait ce qu’elle disait. Finalement quand elle a expliqué ce qu’elle a fait, elle a fondu 2 verbe pour faire ce qui exprimait correctement ce qu’elle a senti en faisant ce qu’elle a fait pour son amie, elle a déclaré que ce qu’elle a fait c’est gufuba combinaison de Gufubika qui veut dire couvrir et gufunga qui veut dire fermer. Ce mot gufuba est né et rapidement la personne qui fait ça a été nommée Mafubo.

C’est un geste très intime qui peut être répugnant surtout que dans ce temps il n’y avait ni gants ni instruments utilisés pour le même travail aujourd’hui. Savoir que quelqu’un va vous explorer les profondeurs de l’intimité avec sa main a autant d’importance que la personne qui accepte de le faire pour vous pour vous épargner l’humiliation et la honte d’être traitée comme un chien. Dans la culture la femme qui fait ça s’appelle Mafubo et celle à qui ont le fait a tellement été aimée qu’elle doit être honorée jusqu’à sa mort et ces 2 femmes méritent de s’appeler mutuellement Mafubo.

En ces jours que le problème qui a amené à la naissance du mot et de la culture Mafubo est geré avec les moyens actuels efficaces, la solidarité entre les femmes garde sa place parmi les meilleurs outils pour faire un monde meilleur. Les Mafubo sont des filles, des femmes qui se mettent ensemble dans une démarche ordonnée et se mobilisent pour un seul objectif: épargner aux autres femmes la honte, l’humiliation et la détresse causées par l’extrême pauvreté et la précarité. Des jeunes femmes comme elles sont dans 45 pays sur 5 continents dédiées à l’autonomisations des femmes qui vivent dans la précarité.